Laporan Jurnalis: Fadila Sangkut/ Tribunepos

LAMPUNG, TRIBUNEPOS – Gelombang demonstrasi yang kembali mengisi jalanan kota-kota besar Indonesia menunjukkan pola lama yang tak kunjung usai. Dari masa Orde Baru hingga dua dekade pasca-Reformasi, aksi massa tetap menjadi ruang publik untuk meluapkan kekecewaan.

Namun, dinamika beberapa tahun terakhir memperlihatkan eskalasi berbeda. Seruan aksi tidak lagi sekadar menuntut perubahan kebijakan, tetapi mulai disertai narasi ekstrem tentang perang dan penjarahan.

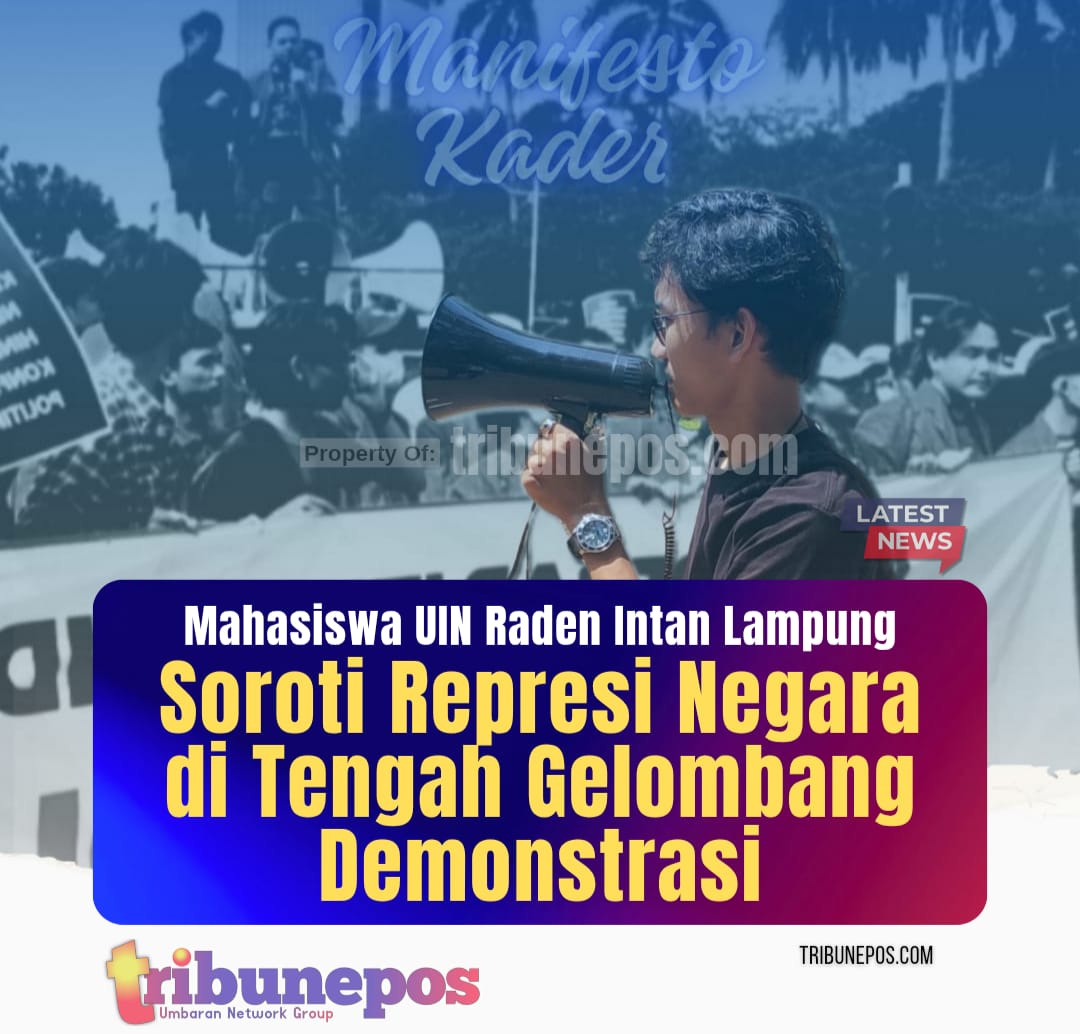

“Bagi sebagian orang, itu menakutkan. Tapi bagi kami yang turun ke jalan, itu simbol keputusasaan, sekaligus bukti bahwa jalur komunikasi politik formal sudah tidak dipercaya,” ujar Zafirli Allthof, mahasiswa Aqidah Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, Senin (1/9/25).

Zafirli yang juga Ketua Rayon PMII Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung ini menilai, masalahnya, setiap letupan protes nyaris selalu dihadapi dengan cara lama, yakni dibenturkan dengan represi aparat.

Polisi, yang sejatinya dirancang sebagai pengayom, sering tampil sebagai garda depan kekuasaan.

Gas air mata, pentungan, hingga korban jiwa seakan menjadi berita rutin.

Tak heran, akronim ACAB (All Cops Are Bastards) kembali populer, bukan sekadar slogan impor, melainkan refleksi pengalaman lapangan.

Fenomena ini bisa dibaca dengan kacamata teori Louis Althusser. Negara, kata Althusser, mempertahankan kuasa melalui dua perangkat, aparatus represif dan aparatus ideologi.

Aparatus represif dijalankan oleh polisi, militer, hingga pengadilan—bekerja secara telanjang melalui kekerasan.

Aparatus ideologi, sebaliknya, hadir dalam ruang-ruang yang tampak netral: sekolah, keluarga, media, bahkan lembaga agama.

“Perhatikan bagaimana media arus utama sering memberi label kerusuhan untuk aksi mahasiswa, seakan aktivis selalu provokator, sementara aparat dianggap penjaga ketertiban. Itu bukan sekadar bias, melainkan bagian dari mekanisme ideologi,” kata Zafirli.

Namun, Althusser tidak sepenuhnya cukup. Antonio Gramsci memberi kunci lain melalui konsep hegemoni, kuasa stabil bukan hanya lewat represi, melainkan juga konsensus yang lahir dari janji-janji kesejahteraan.

Di Indonesia, janji itu perlahan terkikis. Ketimpangan ekonomi, krisis kepercayaan pada elite politik, dan rasa frustasi publik membuat hegemoni rapuh. Negara pun makin sering mengandalkan represi.

Paradoks pun lahir, semakin rapuh legitimasi politik, semakin keras cara kekuasaan bertahan.

Demonstrasi yang marak dalam beberapa tahun terakhir tak sekadar aksi jalanan, tetapi tanda krisis legitimasi.

Represi memang bisa meredam sementara, tetapi juga melahirkan dendam baru.

Ideologi bisa menanamkan narasi, namun media sosial menyebarkan wacana tandingan jauh lebih cepat. Hegemoni pun kehilangan daya magisnya.

“Jalanan kembali penting, karena parlemen tak lagi dipercaya, dan media arus utama kehilangan kredibilitas. Di situlah mahasiswa, buruh, dan petani bersatu,” tutur Zafirli.

Pertanyaan terbesar kini menggantung, sampai kapan negara bertahan dengan pola lama? Demokrasi tidak mungkin tumbuh dengan represi.

Legitimasi tidak bisa dibangun dengan propaganda. Hegemoni tidak akan kokoh dengan janji kosong.

Jika suara rakyat terus diabaikan, jalanan bisa saja kembali menjadi titik balik sejarah—sebagaimana pernah terjadi di masa lalu. **